- 网站首页

- 关于我们

- 团队介绍

- 项目投资

- 新闻资讯

AI与具身智能体:协同重构科研范式(上)

发布时间:2025-07-29【导言】

根据托马斯·库恩的《科学革命的结构》,范式是一种普遍认可的科学成就,奠定了某一科学共同体(如物理学家、生物学家群体)在特定时期内共同接受的理论体系、方法论与价值标准的集合,为一个领域的快速发展提供了共识基础和快速发展的保障。

而范式的转换往往由一系列重大发明或理论更新来推动。如地心说到日心说的转变、经典物理到量子力学的转变、工业革命、计算机科学与互联网等。范式过渡的时间甚至可以按世纪计算。

我们当下正在经历的,便是由AI for Science(人工智能驱动的科学研究)所驱动的新一轮范式重构。

当我们在谈及人工智能对科研领域的重大贡献时,话题不会局限于软件算法。如果要将AI带来的数据成果落实到实操层面,Tangible(现实)的实验室环境内也必须匹配同等重要的硬件设施,也就是具身智能体。

人工智能在科研领域的垂直大模型,与客制化具身智能体,这两者间的软硬件协同,整合而成的平台型协同体(下文简称协同体),才能够推动各行业领域科学研发的加速与颠覆。 垂直领域大模型

自ChatGPT和Deepseek的崛起以来,自然语言问答的AI工具已经为我们的生活带来了极大的便利。在以月份为单位的时间跨度中,我们对这一工具的认知已从新奇惊讶转变为了理所当然。

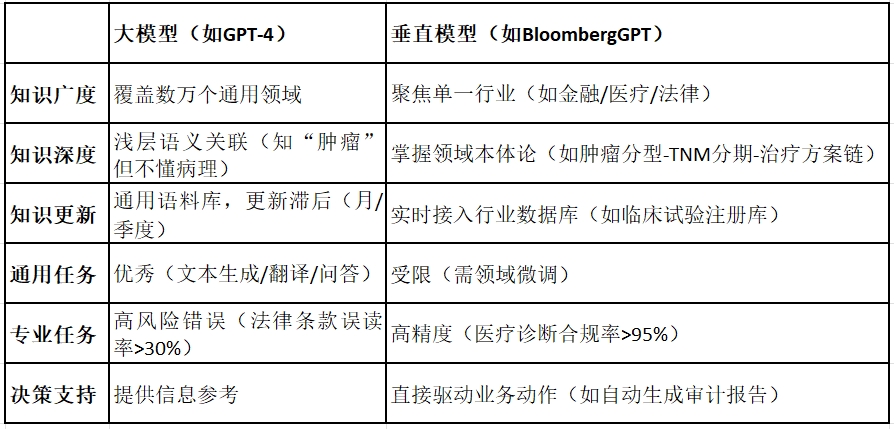

所有这些AI工具都是基于通用大模型来建立,通用大模型的知识面覆盖极广,适用人群偏向普通群众,有广度但欠缺深度。与此同时,为满足各个专业细分领域的具体需求,“垂直模型”的发展也从未落下。

与通用大模型相比,垂直模型以深度为优先,训练数据需求低但训练语料集中。通过学习指定领域的结构化数据,参数量级从通用的千亿级缩减至十亿或百亿级,训练成本更低,成型时间更快,可以为特定的细分领域服务,直接满足业务需求、驱动业务决策。

行业案例

1. 生物医药

新药研发的创新严重依赖无数科学家漫长的尝试和实验过程。要发现一款药物,需要上百名科研人员高频次次的科学实验和累计百万小时的工作时间,一个分子结构往往需要经过成百上千次的验证,整个研发流程所需的成本也将高达数亿美元。

如果将药物分子式的研发工作由生成式的垂直模型进行,则可以极大缩短分子式、药物的发现周期,节省人工成本和实验成本,全面提高研发效率。

一个合格的药物研发垂直模型,应当可以完成自动文献检索、文献匹配、自动设计合成路径、逆合成分析、评估分子式有效性与合成难度、成本核算、原料库匹配度等工作。

而根据药物种类和实验室场景的区别,垂直模型可以进一步细分拓展,例如小分子和大分子分别的合成、纯化、实验场景,每个单一研发步骤都值得训练对应的垂直模型。多条药物研发流程将会发展成多个独立垂直模型的流程整合。

2. 半导体

半导体的研发、制造、检测领域,都对AI垂直模型有着很高的需求。

例如在模拟芯片EDA领域,通过对已有版图设计和不同软件间工艺移植数据的学习,相关垂直模型可以做到对所需版图的自动生成、将已完成电路转化为用于芯片制造的版图、协助工程师完成布局和布线、自动完成不同软件间的格式转换。

目前,AI EDA工具行业尚处在早期阶段。美国的头部EDA企业均有对针对性AI工具的布局,国内也有企业正致力于开发自动化AI EDA工具的开发。

在AOI检测领域,传统自动化算法的AOI检测有着很高的误判率,本该替代人工目检的算法,在复杂的检测环境下,反过来还需依赖人工复检,对人力成本的优化有限。

而通过使用更强性能的摄像头组件,结合计算机视觉和深度学习,学习了海量图像语料的AI AOI设备,可以提升检查准确率,一定程度上优化总体效率。当前仅国内,针对无线细分的半导体检测场景,可通过AI算法助力检测设备的企业厂家已全面开花。

3. 化工/材料

与生物医药类似,化工和材料学领域的垂直模型需求,往往也与化合物的生成相关。结合到特定领域,具体研发的内容转变到了高分子材料或催化剂的开发。

除此之外,基于行业的特殊性,部分化工和材料行业会涉及到高危物质和废料处理等场景,这部分场景对AI垂直模型的需求,往往不限于具体化学结构或材料的研发,而是会转变为对工作流程调度的协同,还有无人工作场景的需求。

这类需求会把我们的关注点,从纯软件的AI垂类模型,放宽到新的层面,即【流程优化调度Agent】,还有【具身智能】两个层面。

流程调度Agent与MCP

1. 流程Agent

从上述几个简要的行业案例看,我们可以发现,即便垂直模型可以从软件层面提升科研步骤的效率,这些效率提升往往停留在某几个工作节点上,业务与业务之间尚未打通。

以制药行业为例,一款药物研发工序会涉及不同科研人员间的协作,也涉及多个步骤的时间调度。

因此针对复杂业务动线的整合就显得必不可少。流程调度类的AI模型(即Agent),不需要对任一研发垂类模型的细节有所了解,但必须对医药研发的全局工序有所掌握,并能够实现工作流设计、研发周期时间表调度、科研人员日程调度、实验室闲忙管理、监控运维助手、关键节点预估等智能工作流需求。

2. MCP

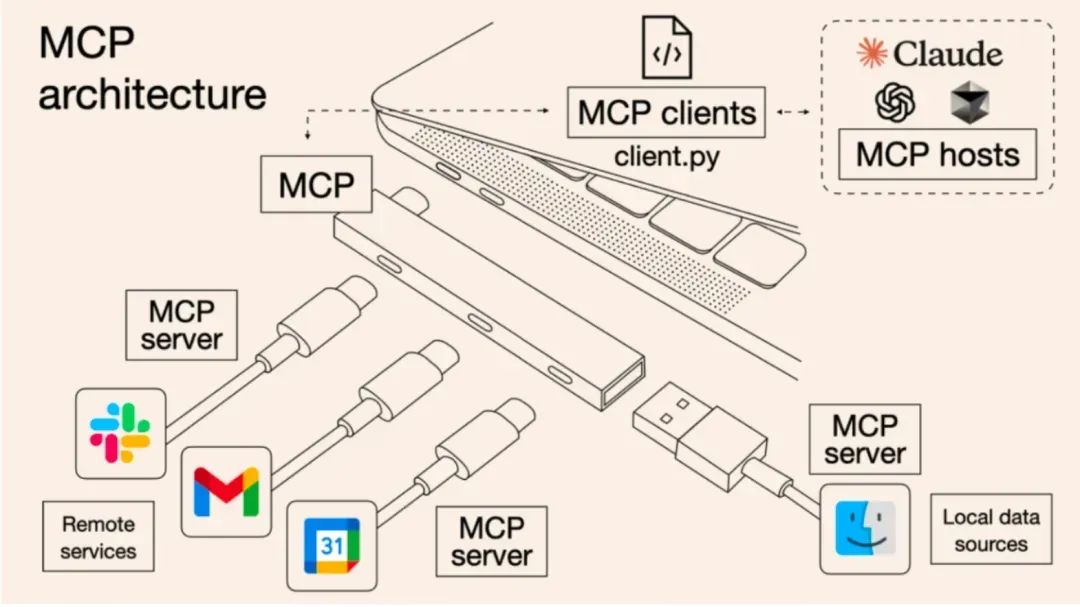

MCP即Model Context Protocol(模型上下文协议),是一种开源协议,用于集成AI模型与外部数据、各类工具间的集成和多向互联,成为一个高效的信息枢纽。

通俗来讲,MCP可以理解成AI软件层面的USB转接口,实现本地数据和云数据的互联、新兴AI工具与传统IT工具的互联、各个AI工具模型之间的互联,突破应用程序和AI模型之间的数据孤岛,实现本地文件、数据库、Web 服务的无缝交互,从而抹除平台壁垒,极大提升工作效率。

MCP Architecture (Credits: Pieces for Developers)

OpenAI已经宣布对MCP协议的全面支持,我国许多互联网企业和人工智能科技企业也在加码对MCP协议的应用。

垂直模型的其他应用

专精的垂直模型几乎可以应用到所有行业,在科研领域之外,垂直模型也拥有广阔的应用前景。

如金融领域有专门处理量化数据、财务报表和提供投资决策建议的垂直模型。法务领域有可以自动分析案件、批量处理卷宗、辨识协议的垂直模型。

在动植物学界,有集成了物种多样性数据平台的图像识别助手,用于识别野外拍摄到的动植物,可快速分析出所摄物种的所属类目信息。

游戏领域,当前的AI应用主要还集中在图像与视频生成等单一场景。在关卡设计、内容策划、复杂交互、代码编写等层面暂无可用方案。据国内某头部游戏企业反馈,部分游戏公司也在通过场外调研、投资初创公司、追踪技术发展等形式,寻求可能的应用突破口。

前沿物理领域,笔者访谈了加州某大学的物理学博士,据悉在这一领域暂无代表性的垂直模型或AI工具。物理和数学可能会是AI最后的攻坚地。

局限性

1. 除去小部分极端领域未触及的缺口,垂直领域模型和通用大模型一样,易受到“幻觉”的干扰,可能会向使用者提供没有根据的编纂内容,或提供错误的反馈。这样的缺陷,在AI工具替使用者节省大量时间的同时,又向使用者提出了更严苛的专业要求和辨识能力要求。

AI工具的产出质量是否经得起考验?对应的科研成果与学术论文到底能让“科学受益”,还是让“科学家受益”,这样的争论一直存在。

2. 另一方面,AI工具的稳定性也开始遭受考验,7月19日有开发者反馈,开发协作平台Replit出现数据库遭到删除和掩盖的恶性事故,使用者数十次的自然语言命令并没有得到模型的正确响应。这样的生产事故标志着现有AI工具尚存在不稳定和不可控的风险;当前市面上百花齐放的工具与平台,并不一定都具备完备的安全措施或回滚机制;开发者对自身AI产品的安全性和稳定性上,还有相当大的优化空间,而这一部分的优化是需要人工干预和微调的,暂不能期待AI的自主优化。

3. 在道德伦理的规范层面,AI工具的界限同样仰赖于开发者的调校,且AI工具的伦理标准受限于开发者本身的认知与立场限制。这套标准还会受到开发者所在的国家主体的各类法规限制或公序良俗影响,也会遭到地缘政治与意识形态博弈的干涉。

就通用大模型而言,部分海外知名头部模型,对涉及政治正确或犹太人的相关冒犯性内容上有着极端严格的审查标准,但这类保护性审查限制在当时并未覆盖亚洲人和非洲人。部分模型对于完全一致的生成内容,如果描述主体在美国两大党派之间切换时,其自主规制条件也会发生灵活松动。

延伸到专有垂直模型层面,不同行业也有着针对性的伦理或安全风险评估。例如训练语料是否掺入知识产权敏感信息,导致产出结果侵犯他人专利;化工反应链路的成果,可能会和特定的环保原则、排放标准产生冲突;在自动驾驶或危险生产环境,如果AI决策造成了人身危害事故,责任归属的界定可能会引发争议等等。

这些问题不但需要宏观上道德法制的跟进完善,也依赖于每个特定行业内相关标准的有效执行与更新。

从垂直模型到具身智能

本文截止目前,主要都在阐述垂直模型相关的纯软件领域。然而对于科研场景,特别是实际研发环节和实验室环节,仅靠软件层面产出的数据结果,并不能有效驱动科研效率的提升或研发流程的进化。

务实且有效的效率飞跃,不能仅停留在脑力的辅助,还必须触及体力的替代。因此我们要引入下一个主题,即具身智能体的应用领域。

具身智能强调通过机器人实体进行感知、行动、决策,需结合匹配的AI工具,是AI for Science概念从纯软件系统向现实世界拓展的重要一环。

(详见下篇)

上一篇: AI与具身智能体:协同重构科研范式(下)下一篇: 韦豪创芯五周年庆典:产投聚势 静待晶绽